Du brauchst bei Deiner eigenen Forschungsarbeit möglichst früh einen Überblick darüber, was Du machen willst und was Du davon wirklich machen kannst. Um das herauszufinden, ist eine Tabelle eine gute Hilfe. Du stellst dar, wie Du von Deiner Fragestellung zur Beantwortung kommen möchtest.

Wozu die Tabelle?

- Du schaffst Klarheit in Deinen Gedanken.

- Du strukturierst Deinen weiteren Arbeitsprozess vor.

- Du siehst, nach welchen Daten und Quellen Du noch recherchieren musst bzw. welche empirische Erhebung Du ggf. selbst durchführen musst.

- Du hast eine Grundlage, um mit Deiner Betreuung zu besprechen, welche Probleme sich bei Deinem Thema ergeben.

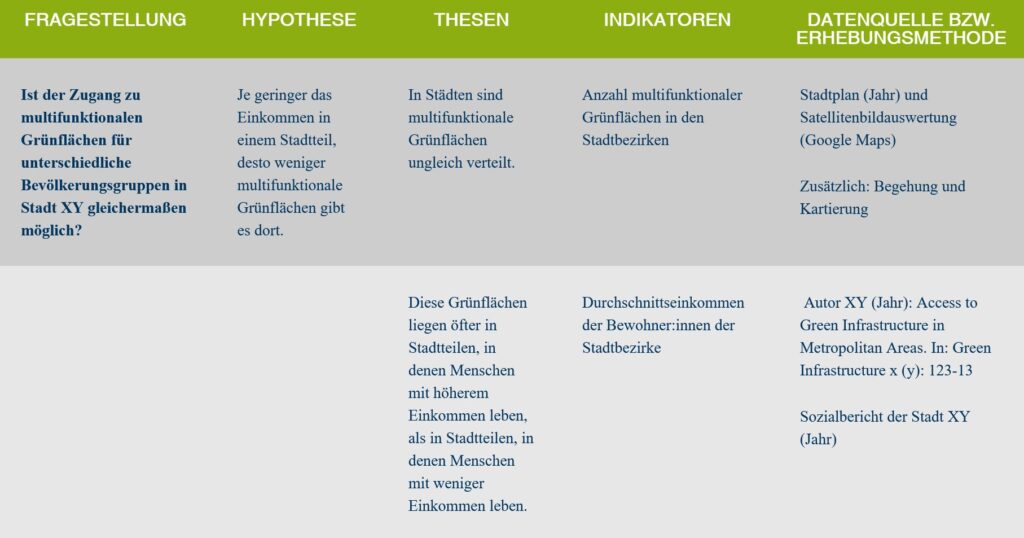

Hier ist ein Beispiel für eine solche Übersicht:

Worum genau geht es?

In geographischen Forschungsarbeiten werden in der Regel nicht einfach nur Zustände beschrieben, sondern oft auch im Hinblick auf bestimmte Konzepte bewertet. Zum Beispiel in Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit oder die soziale Gerechtigkeit. Konkretisiert wird das z. B. dann so:

Zum Thema Umweltgerechtigkeit: Ist der Zugang zu multifunktionalen Grünflächen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Stadt XY gleichermaßen möglich?

Um diese Fragen zu beantworten ist es nötig, Indikatoren zu entwickeln, mit denen die jeweiligen Konzepte (z.B. Umweltgerechtigkeit) geprüft und bewertet werden. In diesem Beitrag geht es um die Frage, wie Du von Deiner Fragestellung zu solchen klaren Indikatoren kommst.

Auch wichtig:

Natürlich müssen die Schlüsselbegriffe (z. B. „multifunktionale Grünflächen“), klar definiert und operationalisiert werden, aber das sprengt den Rahmen dieses Beitrags. Schau dazu mal in Deine Unterlagen zum Kurs „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten“.

1. Schritt: (Hypo)thesenbildung

Mach Dir klar, welche Hypothesen und/oder Thesen hinter Deiner Frage stehen. Z. B.:

Frage:

Ist der Zugang zu multifunktionalen Grünflächen für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen in Stadt XY gleichermaßen möglich?

Hypothese:

Je geringer das Einkommen in einem Stadtteil, desto weniger multifunktionale Grünflächen gibt es dort.

Hinter dieser Hypothese stehen verschiedene Einzelthesen:

Thesen:

In Städten sind multifunktionale Grünflächen ungleich verteilt.

Diese Grünflächen liegen öfter in Stadtteilen, in denen Menschen mit höherem Einkommen leben, als in Stadtteilen, in denen Menschen mit weniger Einkommen leben.

Auch wichtig:

Thesen sind Aussagen, deren Richtigkeit noch nicht bewiesen worden ist. Wie gute Thesen und Hypothesen in geographischen Arbeiten formuliert werden können, werden wir noch in einem eigenen Blog behandeln.

2. Schritt: Herleitung von Indikatoren

Überleg Dir jetzt, mit Hilfe welcher Kenndaten Du die Hypothesen überprüfen kannst.

Messbare Variablen oder Kenndaten werden als „Indikator“ bezeichnet. Sie ermöglichen es Dir, ein Phänomen konkret zu beschreiben. Nur so kannst Du überprüfen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist bzw. in welchem Maße sie zutrifft (nicht alle Aussagen sind eindeutig zu verifizieren oder falsifizieren).

Für die genannten Beispiele sähe das z. B. so aus:

These: In Städten sind multifunktionale Grünflächen ungleich verteilt.

Indikator: Anzahl der multifunktionalen Grünflächen pro Stadtbezirk.

These: Diese Grünflächen liegen öfter in Stadtteilen, in denen Menschen mit höherem Einkommen leben, als in Stadtteilen, in denen Menschen mit weniger Einkommen leben.

Indikator: Durchschnittseinkommen der Bewohner:innen der Stadtbezirke

3. Schritt: Datenrecherche

Jetzt, da Du weißt, welche Daten Du brauchst, kannst Du Dich auf die Suche danach machen. Schreib Dir in das letzte Feld jeder Tabellenzeile, wo Du die Daten findest, die den jeweiligen Indikator repräsentieren. Am besten die konkrete Quelle (Beispiele s. Tabelle). Wenn die Informationen noch nicht vorliegen, es also keine sogenannten „Sekundärdaten“ zu Deiner Fragestellung gibt, dann weißt Du, welche Daten Du in Deiner Arbeit selbst erheben solltest.

4. Schritt: Weiterarbeit mit der Tabelle

Zieh Schlussfolgerungen aus dem, was jetzt vor Dir liegt:

- Hast Du ausreichend Quellen um das Thema zu bearbeiten?

- Kennst Du Methoden, mit denen Du die Sekundärdaten auswerten kannst?

- Kannst Du die fehlenden Daten im Rahmen der Zeit und Ressourcen, die Dir zur Verfügung stehen, selbst erheben?

- Reicht Dein methodischen Wissen um das zu machen?

- Kannst Du das Thema auch bearbeiten, wenn Du nur einen Teil der Frage beantworten kannst? (In dem Fall müsstest Du im Fazit sehr klar aufzeigen, welcher weiterer Forschungsbedarf besteht.)

Besprich all diese Fragen mit der Lehrperson, die Dich betreut. Zeig ihr auch die Tabelle. Vielleicht merkt sie, wenn Du Denkfehler gemacht hast. Oder überlegt gemeinsam mit Dir, wie sich das Thema so verändern lässt, dass Du es zufriedenstellend bearbeiten kannst.